Portada | Blog | Página anterior

Psicoterapia: Un diálogo transformador entre personas que sienten

La teoría psicoterapéutica, la sensibilidad intersubjetiva, el rol central del afecto y la relación terapéutica son los cuatro conceptos fundamentales que apoyan la práctica psicoterapéutica. Para los fines de este artículo, cuando hablamos de “Afecto” hablamos del conjunto de nuestras emociones y la manera en que las procesamos.

Cualquier abordaje al tratamiento de personas infelices o atribuladas debe enfocarse en las causas raíz del problema que les lleva a consulta y la convicción filosófica que busco compartirte en este artículo es que la gran mayoría de las personas que buscan los servicios de un psicoterapeuta ha tenido, en su historia de desarrollo, experiencias traumáticas—agudas o crónicas—en las relaciones de apego con sus cuidadores primarios en la infancia y en sus relaciones románticas en la edad adulta. Esas experiencias ocurridas durante el desarrollo se relacionan con la amplia gama de dificultades psicológicas que aquejan a los pacientes.

En respuesta a esas relaciones difíciles, tan fundamentales en el desarrollo y particularmente en la infancia, las personas con frecuencia organizamos nuestra experiencia alrededor de la convicción de que fuimos nosotros mismos la causa de la respuesta carente de sintonía emocional que recibimos de mamá y papá, y que somos nosotros mismos las causa de la falta de sintonía que sufrimos de parte de nuestras figuras de apego actuales, normalmente las parejas románticas, maestros y otras relaciones importantes. De este modo, desarrollamos “principios organizadores invariantes” de que somos malos, no somos dignos de amor, ni valiosos, ni merecemos la respuesta emocionalmente en sintonía que deseamos y que es requisito indispensable para la formación de un apego seguro en la infancia.

Subyacentes a estos principios organizadores invariantes están los dolorosos afectos de la vergüenza y auto-aborrecimiento que los pacientes aíslan de la conciencia (algo que escondemos inconscientemente en la mente y jamás dejamos salir, jamás lo volvemos a ver).

Estos principios organizadores y los afectos que los acompañan no dejan de manifestarse en el presente solo por haber sido aislados, sino que se manifiestan de maneras que describimos como inadaptadas.

Dado que esos afectos eran intolerablemente dolorosos y eran experimentados como perturbadores y amenazaban los vínculos del paciente con sus figuras de apego, se vieron forzado a renegar o disociarse de esos afectos.

Cuando nos disociamos o renegamos de ciertos afectos, nos fragmentamos. Es como si renegáramos de una parte de nosotros mismos, de nuestra personalidad y, con el tiempo, dejamos de experimentar esos afectos, y también dejamos de reconocerlos en otras personas. Dicho en pocas palabras, hay cosas que dejamos de sentir en nuestra vida y nos volvemos reacios, casi incapaces de reconocer esas emociones en otras personas, pues cada vez que las sentimos o vemos nos causan dolor e incomodidad psíquica… de ahí la falta de empatía, entre otras cosas.

El abordaje terapéutico de la psicoterapia intersubjetiva atiende esas condiciones formativas inadaptadas de dos maneras, principalmente, y de ellas hablaremos a continuación.

Primero, en la psicoterapia psicodinámica intersubjetiva, construimos significado juntos—terapeuta y paciente. Discernimos el significado de la experiencia afectiva y el significado de la experiencia subjetiva de nuestros pacientes, entendiendo que nuestra interacción y nuestra propia subjetividad tienen un papel importante en el diálogo psicoterapéutico: No somos meros observadores, somos partícipes en todo momento.

Al construir sentido y significado juntos en la relación terapéutica, buscamos identificar y articular (poner en palabras) los principios organizadores invariantes del paciente, con lo cual el paciente llega a entenderse a sí mismo y su historia formativa en una nueva luz.

Comprenderse a uno mismo en relación con otras personas promueve la formación de nuevos organizadores de la experiencia y promueve tolerancia, regulación e integración del afecto, redundando en una mejor cohesión del Yo, un sentido más sano de uno mismo.

Segundo, la interacción con el psicoterapeuta ofrece al paciente una nueva experiencia relacional en la que el paciente se llega a sentir profundamente aceptado y comprendido. Esta nueva experiencia contribuye a la formación de nuevas organizaciones de la experiencia y la integración y regulación del afecto.

Veamos un ejemplo: Si el paciente viene a terapia con la convicción de que carece de valor y es inaceptable como persona, y siente vergüenza y auto-aborrecimiento al mostrarse “como es”, entonces la relación con un terapeuta que le brinde seguridad y le acepte servirá para contradecir esas convicciones esenciales. A la luz de esta nueva experiencia, el paciente habrá formado nuevas maneras de organizar o construir sentido de sus sentimientos y percepciones. Esta organización modificada podría expresarse como: “Aquí hay alguien que no me rechaza. Quizá no soy tan inaceptable”.

Existen algunos lineamientos básicos de la práctica psicoterapéutica que, si bien son esencialmente lineamientos de la psicoterapia psicodinámica intersubjetiva, pueden ser de gran valor para cualquier tipo de método terapéutico utilizado.

La teoría intersubjetiva se enfoca en el campo creado por la unión de los mundos subjetivos del paciente y del terapeuta. Cada díada paciente-terapeuta crea su propio y único campo intersubjetivo cuando las maneras en que cada uno organiza sus experiencias individuales interactúan en la relación terapéutica. Dicho de otro modo, la manera en que yo doy sentido y significado a mi experiencia y mi afecto interactúa, en el diálogo psicoterapéutico, con la manera en que mi paciente da sentido y significado a su experiencia y su afecto.

La teoría intersubjetiva valora, por sobre todo, la subjetividad única de cada participante y el campo distintivo que crean juntos. Así que, de inmediato, excluiremos la idea de que existe una técnica psicoterapéutica correcta y/o una teoría filosófica única e ideal que sea aplicable a todos los pacientes y a todos los campos intersubjetivos.

Contar con una técnica psicoterapéutica fija e inflexible implica que existe un proceso común que se desenvolverá para todas las diadas y que los psicoterapeutas podemos saber, de antemano, cómo se desenvolverá—o debería desenvolverse—este proceso. Tal cosa no existe; no puede existir.

El proceso psicoterapéutico ocurre a través del diálogo y, como tal, un aspecto importante para ambos participantes debe ser dar continuidad al diálogo o, dicho en términos deportivos, que nunca deje de rodar el balón.

En ese diálogo, intentamos captar, de la mejor manera que podamos, la experiencia afectiva del paciente. Al mismo tiempo, reconocemos que nuestro entendimiento de la experiencia del paciente nunca es puro o veraz, sino que siempre está coloreado, influido o contaminado por nuestra propia subjetividad. Lo que yo entiendo jamás podré aceptarlo como cierto. Estoy consciente de que es solo mi entendimiento de la experiencia inconocible del otro. Por lo tanto, intentamos escuchar lo revelado por el paciente con curiosidad y una mente abierta, sin las trabas de las expectativas dictadas por la teoría.

La manera idónea de hacerlo es practicando la escucha emocionalmente sintonizada. “Escucha emocionalmente sintonizada” significa conectar con los estados afectivos del paciente. No nos ponemos en sus zapatos, sino que encontramos analogías en nuestro propio almacén de experiencias afectivas que resuenen con la experiencia afectiva del paciente.

Una vez que pensamos que hemos entendido la experiencia afectiva del paciente, articulamos nuestro entendimiento, es decir, ponemos nuestro entendimiento de la experiencia afectiva del paciente en palabras que el paciente puede confirmar, negar, modificar o embellecer. Tomemos, por ejemplo, al paciente que dice: "Llamé a la chica que mi amigo me quería presentar y dejé un mensaje de voz, pero no me ha llamado todavía”. Por el conocimiento que tenemos del paciente y nuestro entendimiento de su estado afectivo actual, podríamos decir: “Te sentiste lastimado”.

Esta no es una pregunta, sino una afirmación de lo que, faliblemente, podemos adivinar. Si captamos su sentimiento correctamente, el paciente indicará que se siente entendido y procederá a hablar más de su experiencia. Si estamos un poco equivocados, el paciente tendrá oportunidad de modificar nuestro comentario: “No lastimado, solo desilusionado”. Si nos equivocamos por completo, el paciente podría corregirnos: "No, de hecho, me sentí aliviado".

En lugar de hacer la pregunta tradicional: “¿Cómo te hizo sentir eso?”, si tenemos una idea de cómo se siente el paciente debemos articularla y, así, comunicar al paciente que comprendemos su experiencia.

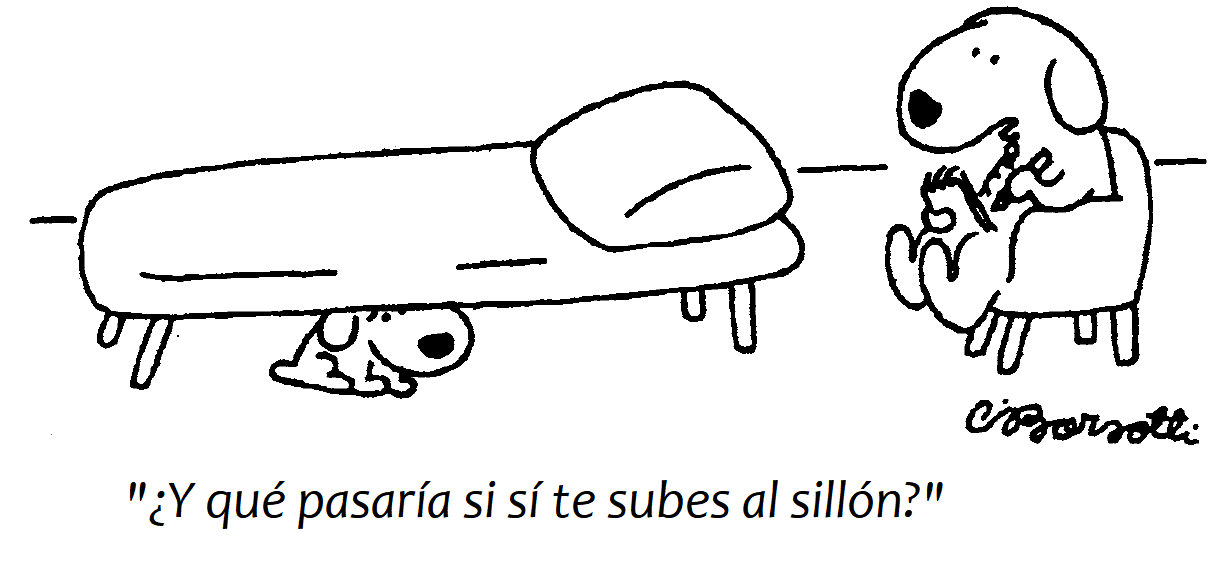

En este ejemplo surgen varios lineamientos que podemos adoptar para lograr progreso en el proceso terapéutico, pero, primero, considera esta caricatura publicada en la revista New Yorker.*

Lo que me parece tan gracioso de este caricatura es la pregunta previsible y formulista—hasta ridícula—del analista. Es transparentemente obvio que a este perrito lo han castigado por subirse a los muebles. Si el analista estuviera atento a la experiencia afectiva de este paciente en particular, habría dicho: "Tienes miedo de que te castiguen por subirte al sofá”. Esa afirmación transmitiría que el analista entiende la experiencia subjetiva del paciente, lo cual tendría el beneficio terapéutico de hacer al paciente sentirse entendido y a salvo para revelar más acerca de su experiencia.

No es que el terapeuta no deba hacer preguntas, sino que debemos evitar hacer preguntas, tales como: “¿Y cómo te hace sentir eso?” cuando tienes ya un entendimiento de cómo se sintió el paciente. El problema con preguntas cuya respuesta ya conoces es que transmites al paciente que no le entiendes.

Una creencia común es que es más terapéutico para el paciente verbalizar su entendimiento—que el paciente llegue a ese entendimiento por sí mismo—en lugar de que el terapeuta lo articule para él. Esta creencia popular, que se ha vuelto casi mitológica, se deriva del abordaje psicoterapéutico que consideraba como su meta generar el “insight” (entendimiento casi intuitivo) en el paciente. Sin embargo, aquí no estamos enfocados en excavar el inconsciente enterrado, sino en poner nuestro entendimiento de la experiencia subjetiva del paciente en palabras.

Los pacientes, como cualquier persona, pueden no ser capaces de expresar cómo se sienten, por ambivalencia, vergüenza, pena, miedo al ridículo, la expectativa de no ser comprendidos o por limitaciones en las habilidades lingüísticas necesarias para expresar sus estados afectivos de manera clara. Esto es relevante, porque atiende una labor crucial del terapeuta, que no siempre consideramos importante o valiosa: Si entendemos que nuestros pacientes han tenido poca experiencia con eso de relacionarse con otra persona que sea capaz de sintonizarse con sus estados afectivos, entendemos que poner la experiencia afectiva del paciente en palabras exactas y bien matizadas enriquecerá su habilidad para expresar sus sentimientos por medio del lenguaje. De este modo, el terapeuta puede enseñar el vocabulario de la experiencia afectiva a sus pacientes.

Las personas comúnmente dicen , cosas como: “Siento que no me escuchas” cuando ese no es un sentimiento, sino un pensamiento. Dicen: “Pienso que estoy enojado”, pero ese no es un pensamiento, sino un sentimiento. Es común que el paciente en terapia no sea muy hábil para discernir, mucho menos expresar, sus sentimientos, pues se ha acostumbrado a aislar las experiencias emocionales de la conciencia por mucho tiempo. Muy frecuentemente, cuando preguntamos a alguien: “¿Cómo te sentiste?” la respuesta es algo como: “Me subí a mi coche y me fui”. Así que insistimos, “Pero, ¿cómo te sentiste?” y nuevamente la persona dice: “Por eso, mejor me fui”. Es notable que la persona tiene dificultades para reconocer que una acción no es un sentimiento, pues la conducta es más accesible—es tangible y visible—que el sentimiento, particularmente el sentimiento doloroso usualmente oculto a la conciencia de manera automática.

Otro problema con hacer preguntas es que confundimos el proceso psicoterapéutico con la recopilación de datos. Algunos terapeutas inexpertos sienten incertidumbre sobre qué decir y sienten miedo de decir algo doloroso. En esas situaciones, hacer preguntas formulistas o recopilar datos superfluos o tangenciales puede parecer una alternativa benigna: Nos sirve para ocultar (y ocultarnos) nuestra incertidumbre.

Sí, queremos saber más de la experiencia de vida del paciente, especialmente de su relación con sus cuidadores y hermanos, pero esa información normalmente es útil solo cuando surge en un contexto específico. Por lo tanto, en la terapia intersubjetiva, no es particularmente útil tomar un historial detallado al inicio de la terapia. Los hechos, los datos, se vuelven terapéuticamente relevantes dependiendo del contexto en el que emergen.

Veamos un ejemplo de esto. Si el paciente dijera: "Mi papá solía trabajar tanto que nunca lo veía", como terapeutas sería mejor no preguntar: "¿En qué trabajaba tu papá?”. Ese tipo de pregunta es una recopilación de datos superflua o tangencial que no promueve el proceso. Aquí lo relevante para el paciente tiene que ver con sus sentimientos respecto de la ausencia de su papá, y no importa si su papá trabajaba en una mina de carbón o en la ONU promoviendo la paz mundial.

Lo más probable es que, hasta cierto punto, ese comentario tenga relación con alguna experiencia afectiva, es decir, que el paciente se sienta avergonzado u orgulloso de su padre. Como terapeutas, “mantenemos la pelota terapéutica rodando” al sintonizarnos con la experiencia afectiva del paciente, no recopilando datos.

Con frecuencia, los terapeutas carecen, ellos mismos, del vocabulario de la experiencia afectiva y tienen dificultades para articular la experiencia del paciente porque no encuentran con facilidad las palabras que con exactitud se ajustan a ella. Por lo tanto, es importante enriquecer nuestro vocabulario y familiarizarnos con los exquisitos matices afectivos de palabras, tales como, horrorizado, sacudido, impactado, consternado, alarmado, disgustado, repelido, angustiado, aterrado y muchas más. Muchas veces, los terapeutas, como sus pacientes, se ocultan detrás de palabras como frustrado, aburrido e incómodo que disfrazan, y no esclarecen, la experiencia afectiva (observa cuantas veces se utiliza en la actualidad la palabra “incómodo” en una reunión para descubrir una experiencia emocional. El problema es que la palabra “incómodo” realmente no es muy útil para describir nuestra experiencia emocional… nos queda claro que no es agradable, pero seguimos sin saber exactamente lo que la persona siente).

Una sugerencia que encuentro útil para el principiante es intentar mantener sus comentarios a lo que se puede decir con el aire de una sola respiración: sucinto—breve y preciso.

Comentarios como, “Cuéntame más” o “Suena como que te sentiste insultado” o “Te sentiste poco importante” son, de hecho, comentarios que devuelven el balón al paciente para que contribuya a mantenerlo rodando. Podemos examinar otro ejemplo:

Luis, un hombre de 30 años, comienza su sesión quejándose de que su novia lo cortó porque él ha tenido varios arranques de ira. Reconoce que su enojo fue desproporcionado y que eso le causó miedo a su novia, pero le desconcierta que ella no pueda apreciar su amor genuino e incondicional por ella.

En momentos como este, el terapeuta escucha múltiples temas dignos de articulación y debe elegir una de entre varias intervenciones posibles. Algunos terapeutas podrían enfocare en lo amenazada y vulnerable que se debe de haber sentido la novia y creer que deben enfocarse en la incapacidad de Luis de sintonizarse con la experiencia de ella. Otros terapeutas podrían enfocarse en el exceso de ira de Luis y sentir que necesita desarrollar habilidades para contener y expresar su ira de manera apropiada. Ambas son observaciones pertinentes sobre cómo se relaciona Luis y podrían ser foco de atención del diálogo psicoterapéutico en algún momento. Sin embargo, analicemos: la primera repuesta da prioridad a la experiencia de la novia—cómo le hizo sentir la ira de Luis. La segunda da prioridad a la experiencia del terapeuta, que se coloca en el papel del observador: cómo ven las personas la ira de Luis desde afuera.

¿Qué es lo que nos debe guiar como terapeutas?

Desde mi perspectiva, las articulaciones del terapeuta deben sintonizarse con la experiencia subjetiva de su paciente.

El lineamiento aquí sería: "Recuerda quién es tu paciente”. Luis es el paciente y debemos mantenernos en sintonía con él. Si bien podemos simpatizar con el miedo de su novia ante la ira de Luis, toca a la terapeuta de ella explorar el significado que su relación tiene para ella. Nosotros queremos comunicar a Luis que entendemos su dolor ante ese rechazo y el significado que él da a esta situación.

El terapeuta podría poner la experiencia de Luis en palabras diciendo algo como: "Te quedas con el sentimiento de que tu amor no le importa”. Al intentar articular para el paciente lo más relevante de su experiencia, el terapeuta se ubica como una presencia comprensiva, viendo la relación y la crisis desde el punto de vista de su paciente. Si esa articulación captura con exactitud la experiencia afectiva de Luis, él se sentirá comprendido y con más libertad para explorar en mayor detalle otras facetas de su contexto relacional, como su ira.

Encuentro que articular la experiencia subjetiva del paciente, a diferencia de resaltar el impacto de su conducta en otra persona, le permite disminuir su defensividad y, con ello, saldrán a la superficie otros sentimientos y pensamientos que usualmente son revelados con mucha menos facilidad.

Esto nos lleva a otro importante lineamiento para mantener el diálogo terapéutico vivo: evitar hacer intervenciones que lastimen al paciente. Aquí, sospecharíamos que las raíces de la frágil organización de la personalidad de Luis provienen de frecuentes repeticiones de experiencias de falta de sintonía y de invalidación por parte de sus figuras de apego durante su infancia y niñez. Si hacemos de su psicopatología, junto con su incapacidad de integrar sus afectos iracundos, el objeto de nuestra atención, estaríamos replicando su experiencia de ser criticado y condenado. Evitaríamos decir: "Tu ira la asustó” por dos razones: primero, ese comentario se enfoca en la experiencia subjetiva de su novia, no la suya. Segundo, esa afirmación probablemente será experimentada como culparle y avergonzarle.

En lugar de eso, sugeriríamos algo como: “Te enojaste tanto porque te sentiste lastimado”, lo cual atiende su experiencia subjetiva. Desde esta perspectiva, el tema psicodinámico relevante no es que Luis se enoje demasiado, sino que se siente demasiado vulnerable a las heridas.

Es claro que en algún momento será importante para Luis comprender el impacto de su ira en los demás. No discuto que Luis carece de esta conciencia y la psicoterapia habría fallado si él nunca desarrollara entendimiento y sensibilidad de la experiencia de la otra persona. Sin embargo, considero eso como un resultado del proceso terapéutico y no como un objetivo. Creo que la ira de Luis es consecuencia de su vulnerabilidad y su susceptibilidad a la herida narcisista (en su autoimagen, su visión de sí mismo). Por lo tanto, enfocándonos en sintonizarnos con sus estados afectivos subjetivos y articular su organización de la experiencia, esperaríamos que gradualmente desarrollara mayor cohesión de su Yo, junto con tolerancia, integración y regulación afectiva. Se volverá más resiliente, será lastimado con menos facilidad, será menos reactivo afectivamente y, por lo tanto, con menos tendencia a explosiones iracundas.

Si estuviéramos trabajando en un marco cognitivo-conductual, podríamos iniciar algún programa para el manejo de ira. Sin embargo, como terapeutas que trabajan con un enfoque intersubjetivo, nos preocupa más dar sentido a la ira de Luis y al contexto en que se forma, que en restringirlo. Esto es, nos enfocamos en el proceso, no en la meta. Creemos que la postura terapéutica que reducirá las explosiones inapropiadas de ira en Luis será promover la cohesión del Yo y la integración afectiva.

Además de mantenernos en sintonía con la experiencia afectiva del paciente, también estamos intentando captar los temas subyacentes o principios organizadores que dan forma a su experiencia. La escucha está guiada por la idea de que, cualquiera que sea el episodio narrado por el paciente muy probablemente contenga expresiones de la organización invariante de su experiencia. A veces esos principios organizadores aparecen con grandes fanfarrias: “¡Ningún hombre me querrá jamás!”

El principio organizador aquí podría ser que la paciente se siente fundamentalmente defectuosa e indigna del amor de un hombre deseable.

La efectividad terapéutica de articular el significado personal de la experiencia se ve enriquecida cuando ocurre en el aquí y ahora. Si bien podemos obtener un valioso entendimiento de la organización invariante del paciente al enfocarnos en sus relaciones importantes pasadas, el poder se amplifica cuando nos enfocamos en la Transferencia: desde la perspectiva intersubjetiva, un lineamiento debe ser que el enfoque óptimo es la manera en que el terapeuta es asimilado en la organización invariante del paciente.

Si esta paciente ha asimilado a su terapeuta masculino en sus principios organizadores invariantes, el terapeuta verá diversas señales de que ella siente que él la rechaza, la encuentra defectuosa, poco deseable. La Transferencia la llevará a ver a su terapeuta como ve a cualquier otro hombre y a sentir lo mismo que siente con otros hombres.

Esto nos lleva a otro lineamiento adicional para avanzar en el proceso.

Un aspecto del proceso de psicoterapia, lo que, de hecho, caracteriza el proceso, es la manera en que los temas organizadores emergen en el diálogo como olas: surgen, se vuelven un enfoque importante del tratamiento y después remiten, permitiendo el surgimiento de otros temas. Lo que da un sentido de coherencia y orden al proceso psicoterapéutico es el surgimiento y la persistencia de ciertos temas a través del tiempo.

Si bien los eventos específicos que el paciente elige relatar cambian de una persona en su vida a otra, el tema central—no ser deseable, ser una persona indigna de amor, poco memorable—muy probablemente correrá como hilo conductor en todas ellas. Es como la parte central de una sinfonía en la que habrán cambios de ritmo y de expresión, pero el tema central sigue siendo el mismo y, tarde o temprano, se vuelve a él. A veces los violines reproducen la melodía, a veces es el piano, a veces todo cambia hasta que en algún momento se vuelve a esa melodía central. Lo mismo ocurre en psicoterapia.

Por lo tanto, es importante que escuchemos buscando ese tema relevante y cómo encaja con los diversos eventos y relaciones descritas por el paciente, y prender el reflector sobre ello, pues, además de esclarecer los significados personales que se dan a la experiencia afectiva, avanzaremos en el proceso transformativo explorando y articulando los significados personales que el paciente da a su experiencia subjetiva: Lo que siente y como lo entiende, como lo interpreta.

Queremos explorar el significado que la paciente da a su experiencia. Si intentamos construir sentido del significado personal que “no ser deseable” tiene para ella, podríamos revelar que tiene la convicción inconsciente de que nadie le recuerda porque seguramente es vacía, indigna, irrelevante y, en general, no merecedora de ser amada. Esto impacta en el nivel más profundo y más doloroso de experiencia subjetiva que un paciente aísla fuera de la conciencia.

Estar con otra persona en momentos tan intensos e íntimos requiere de la plenitud de recursos psicológicos del terapeuta: Su estabilidad y tolerancia de su intensidad afectiva y de la de su paciente. Haber tenido la experiencia de ser vulnerable y emerger con un nuevo entendimiento en presencia de alguien más en quien confiamos es una manera en que enriquecemos nuestra habilidad para compartir esa capacidad con los pacientes. Es por eso que alumnos y practicantes de psicoterapia deben explorar y expandir sus propias subjetividades en sus propias experiencias de psicoterapia.

En contraste con esos momentos tan intensos, en otros momentos de todo tratamiento, el flujo del diálogo parece secarse, el material se vuelve elusivo y vago, el paciente parece distraído, el terapeuta se siente aburrido e inquieto o el paciente parece evitativo y a la defensiva. En momentos así, frecuentemente se describe al paciente como Resistente, lo cual, tradicionalmente, significa que está obstruyendo los esfuerzos del terapeuta por revelar sus motivaciones inconscientes.

Sin embargo, desde la perspectiva intersubjetiva, uno debe ver la resistencia como intentos del paciente de evitar su retraumatización por parte del terapeuta. Con este contexto en mente, podemos encender la luz de la introspección en uno mismo y preguntarnos qué aspectos del contexto han contribuido a que el paciente sienta la necesidad de protegerse.

Los terapeutas principiantes con frecuencia tienen dificultades con estas fases del tratamiento. En esos momentos, es útil reflexionar y observar el proceso y no empantanarnos con el contenido específico. Por ejemplo, la paciente habla de haber pasado la noche con su novio y brinda todo tipo de detalles, pero solo menciona de pasada y en voz baja una interacción sexual implícita.

Algunos terapeutas optan por preguntar directamente acerca del tema omitido del sexo, preguntando, quizá, “¿Tuvieron relaciones sexuales?”. Este abordaje es problemático: Es una intervención que surge de la curiosidad insatisfecha del terapeuta y refleja preocupación con el contenido, como si lo terapéuticamente importante fueran los detalles del encuentro sexual y no la reticencia de la paciente para hablar sobre sexo.

Personalmente, encuentro interesante su evasiva e incomodidad, pero prefiero explorar su dificultad para hablar de ello de manera explícita sin enfocarme en el contenido: ¿De dónde surge esta incomodidad? en lugar de ¿Qué fue lo que pasó?

Articularía su reticencia diciendo: “Parece que te incomoda hablar sobre sexo”. Esta intervención atiende un evento del proceso (su incomodidad para hablar sobre actividad sexual) en lugar de enfocarse en el contenido específico (lo detalles del encuentro sexual), y abre la puerta a reflexionar sobre sus sentimientos respecto de su experiencia. Por ello, el lineamiento es examinar los motivos que llevan al paciente a evitar cierto contenido explícito antes de atender el contenido específico.

Ocasionalmente encontramos pacientes cuya experiencia afectiva ha sido tratada como algo tan peligroso y que amenaza tanto su conexión con sus figuras de apego, que ha tenido que ser renegada o disociada. A veces, estas personas son muy críticas de sí mismas, patologizándose por sus sentimientos [“patologizarse” significa considerar que uno sufre una enfermedad mental]. Es importante recordar que, de una u otra forma, el paciente está esforzándose por moverse hacia la salud. Es decir, está buscando una experiencia de desarrollo que ha estado necesitando porque estuvo ausente en su desarrollo. En tales situaciones, es importante que el terapeuta despatologice [deje de, y ayude al paciente a dejar de, pensar que lo que siente le convierte en alguien con un trastorno] la autocrítica de sus pacientes.

Lo ideal es que como terapeutas nos alineemos con los esfuerzos del paciente por moverse hacia la salud, despatologizando su autocrítica y promoviendo su confianza en sus propias percepciones, interviniendo con comentarios, como: "Parece que no confías en tu experiencia de que no estás logrando la conexión emocional que necesitas de él”, por ejemplo. “Te culpas por ser muy ‘needy’, pero no estás obteniendo lo que necesitas”.

Quizá sus necesidades son excesivas (para ese novio), porque su carencia ha sido tan grande. Su necesidad de conexión no disminuirá solo porque el terapeuta se ponga del lado de su novio y entienda que él se siente sofocado por ella. Las necesidades de la paciente disminuirán cuando ella se sienta comprendida y segura de que ella no es intolerable.

Replantear o Reformular es una técnica utilizada por diversos sistemas psicoterapéuticos, especialmente en las terapias cognitivas. No quiero decir que Reformulemos lo que dice la paciente cambiando pensamientos negativos por otros positivos. Me parece que los pacientes desacreditan sus propias experiencias afectivas, no por una necesidad errónea de Catastrofizar, sino por miedo o porque han vivido experiencias repetidas de invalidación por parte de seres queridos en su vida.

En la psicoterapia intersubjetiva, al despatologizar los estados afectivos de los pacientes y afirmar sus esfuerzos por moverse hacia la salud, esperamos promover el respeto por la experiencia afectiva subjetiva del paciente. Al validar la experiencia afectiva del paciente, promovemos la buena delineación del Yo y la integración del afecto. Como lineamiento, afirmamos y damos apoyo al paciente cuando revelamos ese núcleo resiliente de la paciente que sigue esforzándose por la salud, que está oculto detrás de los comentarios con los que los paciente se auto-patologizan y desacreditan sus propias experiencias.

El cliente no es un ser enfermo ni trastornado, sino alguien cuya experiencia afectiva y subjetiva le lleva a estrategias inadaptadas para protegerse y que, no obstante y a pesar de todo, continúa esforzándose por moverse hacia la salud.

Finalmente, haré énfasis e una característica personal importante que tiende a ser pasada por alto en la práctica psicoterapéutica: la valentía personal que se requiere de parte del terapeuta. La psicoterapia, como un proceso de construcción de significados, no sigue las leyes universales. Si saltamos por la ventana, sabemos con absoluta certeza, que la ley de la gravedad predominará y caeremos al piso. Cuando saltamos a la relación psicoterapéutica, no tenemos idea de adonde vamos a aterrizar. Para saltar hacia lo desconocido, no se requiere fe ciega, sino confianza en el método.

Como la psicoterapia es un emprendimiento tan incierto, nunca podemos saber con seguridad que ese paciente tan deprimido, potencialmente suicida u homicida, no intentará lastimarse a sí mismo o a alguien más: ni podemos saber con seguridad que ese paciente bajo tanto estrés no se descompensará y tendrá que ser hospitalizado de emergencia.

Con paciente así, los terapeutas a veces sufrimos crisis de confianza. Dudamos de nosotros mismos: ¿Le estoy ayudando a esta persona? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo? ¿Estoy dejando de hacer algo que debería estar haciendo? Los pacientes con los que frecuentemente nuestra propia subjetividad sufre de esta forma tienden a ser etiquetados como "difíciles."

Creo, sin embargo, que “difícil” es el paciente con quien sufrimos crisis de confianza. Cuando la experiencia subjetiva del terapeuta es de estrés e inseguridad sobre qué debemos hacer y decir, tendemos a hacer lo que sabemos que podemos hacer. Podríamos referir al paciente a la práctica psiquiátrica para ser medicado, podríamos recomendar terapia de grupo, podríamos recurrir a cualquier intervención externa. Cualquiera de estas puede ser útil para el paciente en cualquier punto del tratamiento, pero a veces se recurre a ellas, no para ayudar al paciente sino también para manejar nuestra propia angustia.

Creo que un terapeuta que enfrenta tales crisis de confianza requiere mucha valentía para seguir con su método. Hay que recordar que, cuando sentimos la mayor presión por referir al paciente a algo externo, es cuando ese paciente necesita más que mantengamos la confianza y cuidemos el proceso terapéutico. Por lo tanto, el último lineamiento es Confía en tu método. Mantén tu compromiso con el proceso de desenvolver e iluminar la organización de la experiencia del paciente y de responder con sintonía emocional a su experiencia afectiva.

No hay comentarios.

Artículos relacionados que te pueden interesar:

Vivimos en un mundo donde lo fácil es conectarse, pero lo difícil es entenderse.

De persona a persona

Aliike Bienestar

Recibe el Boletín Aliike y contenidos actualizados sobre temas de bienestar.

Entérate de los nuevos perfiles de profesionales que te pueden atender en todo el país.